今日镇江讯 在疫情防控工作中,有这样一群人,他们没有一线医护、警察那样引人注目,也没有豪言壮语,甚至很多人并不知道他们的存在。但是,他们同样是这场抗击疫情战斗的主角,发挥了至关重要的“健康守门人”作用——他们就是流行病学调查工作者。无论何时,只要接到指令,他们便第一时间赶到最危险的地方,冲锋在前,一直走在战斗的最前沿。2月12日,记者走进丹徒区疾控中心,走近这群防控战役中的一线“侦察兵”。

接到命令,他们打“飞的”、高铁火速归队

今年31岁的战秀东是丹徒区疾控中心急传计免科科员,老家在辽宁大连,由于路途远,回老家的机会少之又少,一年只回去一次。

大年初一这天,正在老家陪伴父母过年的战秀东收到了单位群里的“集结令”:所有工作人员全部初二到岗。战秀东二话不说,立即将原本大年初六回程的机票改签至初二最早一班。“虽然舍不得家人,但作为疾控人,疫情当前,我必须回到自己的岗位上。”大年初二当天下午3点,战秀东赶到办公室,立即投身工作。

同样,大年初一当天,正在老家安徽亳州外婆家的王涛也收到了单位微信群的“集结令”,他当即改签了火车票。“作为一名疾控人,这个春节过得很忐忑,没想到疫情发展如此迅速。”他说,初二当天一早就坐上了回镇的火车,当天下午就到单位报到。

穿上装备,完成一例调查至少7小时

2月11日,丹徒区疾控中心收到指令:需要对一名有两次来往镇江、广州之间的发热、肺炎病人进行流行病学调查。收到任务后,战秀东和王涛站起身拎起放在办公室的工作箱就出发。

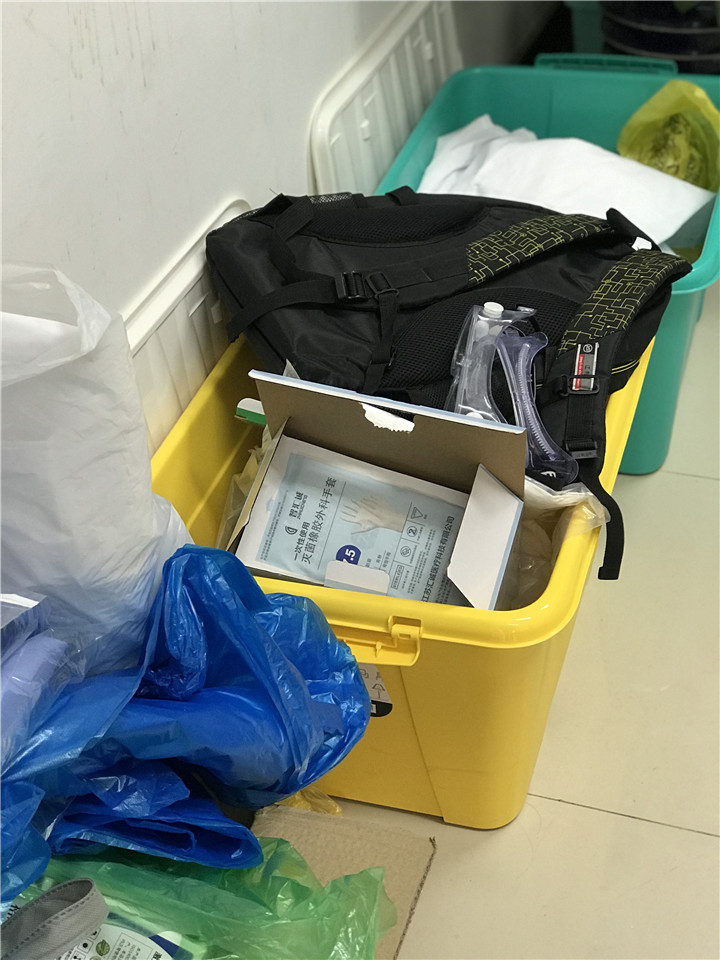

来到医院发热门诊隔离区外的清洁区,他们做自身的防护。“必须做到二级防护,我们才能走近调查对象。”王涛介绍,首先戴上N95口罩、工作帽、护目镜,再穿上一层薄薄的一次性连体防护服,套上鞋套,戴上防护面罩。“最后,戴上橡皮手套,这样下来,感觉透不过气来,呼吸都有些困难,刚开始并不太适应。”

这是一例曾在1月30日至2月10日之间两次往返镇江、广州的隔离患者,前几天出现了发热、畏寒、咳嗽等症状,经拍片后发现肺部有阴影。“我们的工作,就是仔细询问其行动轨迹,了解可能谁会传染他,他会传染给谁。”王涛说,从这名患者的出现症状的前14天开始推算,他每天出行时间、方式,途中遇到了谁、走了哪条路、在哪儿吃饭、怎么自我防护……事无巨细,一系列的问题都要问清楚,这其中也经常有人实在回忆不起来,“我们就尽量引导,帮其回忆。”

为了避免风险,他们不能把纸笔等物品带出,需要在隔离病区销毁。那要如何将调查表内容传出?他们借用患者的手机将调查问卷一页页拍摄下来,再发回给办公室的值班同事,确定成功传送后,才离开隔离病区。走出隔离病区,卸下防护用具,王涛、战秀东的额头、鼻梁都被护具勒出了红红的印记,手指闷得起皱。来不及休息,他们马不停蹄赶回单位,完成调查报告……从报告的起草到修改、定稿至少要四五个小时。

“患者往往是上午去医院就诊,下午专家会诊,我们大多是下午接到流调任务。”王涛说,上交流调报告基本都是深夜了。判定密切接触者,流行病调查工作是基础。流调的质量对后期采取何种控制措施起着决定性的作用。丹徒区疾控中心主任神学慧介绍,丹徒区疾控中心全体工作人员24小时待命,只为切断传染源,做好疫情防控。

这世上本就没有什么岁月静好,只不过是有人在为你负重前行。没有白天黑夜的疾控人,是幕后英雄,是抗“疫”一线的侦察兵,家是他们最遥远的地方,愿深夜的微光照亮他们前行的脚步。(全媒体记者 胡冰心)

编辑:缪小兵

请输入验证码